诸暨高山上的“电波卫士”!45年坚守,播出零失

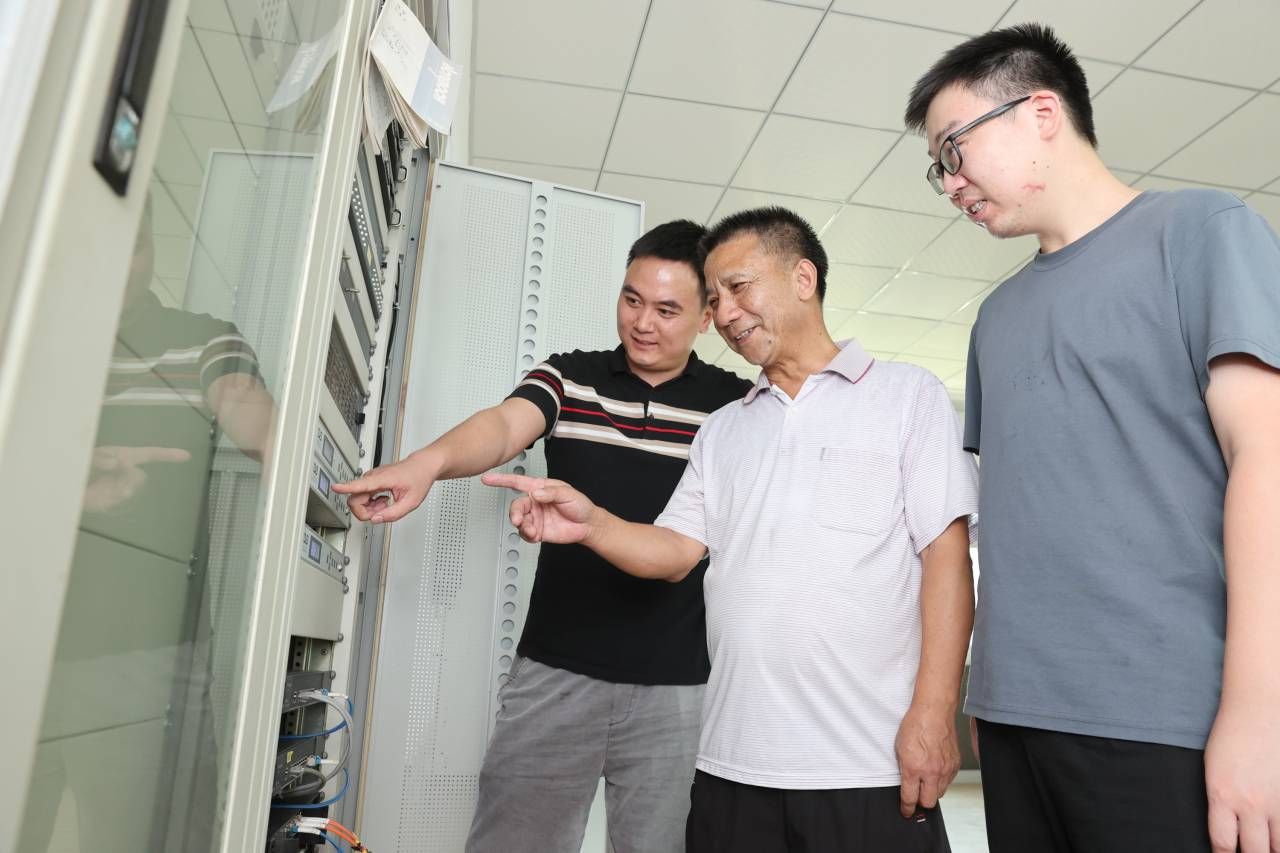

从建站之初的“小微波”,到1983年升级至“大微波”,再到2011年完成北高峰到诸暨模拟微波双向数字化改造、2021年完成第四代微波电路NEC7000IP微波电路改造,时代在变迁,设备在变更,技术在变迭,不变的是始终如一的责任坚守。

改造提升马不停蹄

多年来,诸暨微波站的干部员工在重复枯燥的岗位上,长年累月坚守,从来不曾懈怠,在大山中与皓月为伴,与电波为伍,尤其在春节等重要保障时段,微波站工作人员都会加强驻守力量和巡检力度,他们中总有人不能与家人团圆,为的就是确保在阖家团圆之时能把高质量的广播电视信号传送到下个站点,散发到千家万户。

“那时菜啊、米啊,都需要自己挑上来,一上来就要待上十来天,所以要准备十几天的菜和米。”马仕江说。他于1980年进入诸暨微波站,当年只有17岁。他是高中毕业后通过考试进站工作的,是目前诸暨微波站工龄最长的职工。

“我们最怕打雷。”老职工黄海波回忆,80年代末的一个夏天,电闪雷鸣,当时避雷设施没有现在这么好,置身其中,所有人都不敢动弹。生命有危险,但大家最关心的还是设备被损、信号被中断。那样,整个诸暨的广播、电视系统都会瘫痪。“那时,我们想的都是机器价值大于生命,人在机器在。”黄海波说。后来经过抢修,很快修复了正常运行。但近在眼前的闪电已深深烙在职工们的心里。

现在的防雷措施越来越好,这样的情况很少见了。雷雨天来临前提前预警,一些设备更是天天、月月、年年检查。

诸暨微波站风貌。西施眼融媒体记者 蒋力奔 摄

要发展先修路。1983年,由国家广电部拨款,经诸暨县政府批准,征用将近90亩山地开始投资建设诸暨微波站专用白毛尖盘山公路,从此结束了工作人员走山路上下班的历史。2014年,由市交通局资助250多万元,对白毛尖盘山公路进行水泥硬化,大大改善了上下班通勤条件。2019年以来,微波站采取逐年推进的办法,先后投入200余万元,分期实施白毛尖盘山公路边沟改造工程,消除雨水对路基不断渗透、冲刷易造成路基坍塌等安全隐患,进一步改善了车辆安全通行条件。

名片

安全责任重于泰山

诸暨微波站矗立在枫桥镇西南侧海拔343米的白毛尖山顶上,初建于1977年,是省内广播电视微波干线中最早建成的南线微波电路的中继站之一,目前承担着包含中央电视台1套、中国之声广播和集团全部广播电视播出频道的9套电视节目、10套广播节目微波传输和集团3套广播节目的调频覆盖任务。

党建引领建立“花果山”

艰苦条件下的坚守

这,全得益于微波人的自力更生、开拓进取。既然条件没有,咱们就创造条件。干,就是啦。要说没条件,山就是最好的资源。

高山微波站的工作单调而枯燥,每年面对的任务基本上是无限循环。从刚应聘进入的青春年少,到岁月催生的鬓发斑白,诸暨微波站的一代代员工没有选择“躺平”,而是用自己的青春奋斗和敬业奉献,积极参与到大山的建设中去,全方位借力,多层面协调,用有限的预算资金投入到无限的基础设施建设和生活环境提升中去。

诸暨微波站职工

微波站的春天,桃花、李花开得姹紫嫣红,秀色满坡。微波站的夏秋两季,枝头结下累累硕果,瓜果飘香。上得山来,人们不禁要艳羡这里不亚于世外桃源。

马仕江进站时,微波站只有6、7个人,地方不大,只有山顶上一幢小房子,工作、睡觉都在一起,职工值守实行二班倒。那时候没有煤气,只有煤油灶。俩人一个房间,夏天也没有电扇。可谓冬冷夏热,蚊虫又多。山顶时常有野兽出没。“半个月下一次山,家里有事,肯定是叫天天不应、叫人人不应的,年轻人老婆都不好找。”马仕江戏言。

相对卫星、光缆传输,微波传输受外界破坏的可能性较小,维护管理更为方便,可靠性更高,在台风、洪涝等重大自然灾害面前,微波传输都有其抗灾害能力强的特点。完成上级赋予的广播电视信号安全优质传输任务,是诸暨微波站一贯到底的中心工作,始终紧抓不放。

微波站建成之初,原本没有公路,职工每次上山值班需要徒步一个多小时爬到山顶,遇到大雪封山等恶劣天气时,甚至要走两个多小时。

Copyright © 2021 《中国广播电视学刊》杂志社 版权所有 Power by DedeCms